|

|

|

ビオチンの効果・効能

| ビオチンの効果・効能、働きにつて | ||

今回はビオチンの効果・効能、その働きについて詳しく見て行きます。ビオチンは各種酵素の補酵素として様々な生理反応と関わっています。エネルギー代謝で発生した疲労物質である乳酸の代謝や、遺伝情報を格納しているDNAの合成への関与、アトピー性皮膚炎の原因としても知られているヒスタミンの前駆体であるヒスチジンの尿中への排泄の促進などです。

またここではこうした働きだけでなく、ビオチンの一日の必要量や欠乏した場合にどのような症状がみられるのか、ビオチンを摂取するならどのような食品がいいのかなどについても詳しく見て行きます。

またここではこうした働きだけでなく、ビオチンの一日の必要量や欠乏した場合にどのような症状がみられるのか、ビオチンを摂取するならどのような食品がいいのかなどについても詳しく見て行きます。

| 各種酵素の働きに関与 | ||

ビオチンは、ブドウ糖のリサイクル(糖代謝)、脂肪酸の合成、アミノ酸の代謝に関わるカルボキシラーゼと呼ばれる酵素の機能を補助する補酵素として働きます。補酵素として関係するものとして代表的なものは以下の4つです。糖代謝に関わる酵素のピルビン酸カルボキシラーゼ、脂肪酸の代謝に関わる酵素のアセチルCoAカルビキシラーゼ、アミノ酸代謝に関わるの酵素のβ-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ、プロピオニルCoAの代謝に関わる酵素のプロピオニルCoAカルボキシラーゼです。

ビオチンが補酵素としてかかわる主な酵素

※関連コラム >>酵素について1

ビオチンが補酵素としてかかわる主な酵素

| 酵素名 | 働き |

|---|---|

| ピルビン酸カルボキシラーゼ | 糖代謝に関与 |

| アセチルCoAカルボキシラーゼ | 脂肪酸代謝に関与 |

| β-メチルクロトニルCoAカルボキシラーゼ | アミノ酸代謝に関与 |

| プロピオニルCoAカルボキシラーゼ | プロピオニルCoA代謝に関与 |

※関連コラム >>酵素について1

| ブドウ糖の再合成補助 | ||

好気性分解と嫌気性分解

ブドウ糖などの栄養素からエネルギーを生産するには酸素が必要ですが、ブドウ糖などの糖質を大量に摂取したり、激しい運動などでたくさんの酸素を消費すると、エネルギーを生産するのに必要な酸素が追い付かなくなります。そうすると酸素を必要とする好気性分解によるエネルギー生産よりも、生産効率の低い嫌気性分解によりエネルギーを生産します。嫌気性分解では酸素を必要としませんが、エネルギー生産量も少なく、またエネルギー代謝の過程で疲労物質である乳酸を生成します。

好気性分解と嫌気性分解の違い

| 好気性分解 | 嫌気性分解 | |

|---|---|---|

| 酸素 | 必要 | 不要 |

| エネルギー生産量 | 多い | 少ない |

| 疲労物質(乳酸) | - | 生成 |

ビオチンは乳酸の代謝に関与

激しい運動の後の疲労感や筋肉痛は乳酸の血中濃度の上昇や筋肉内での乳酸の蓄積が主な原因です。乳酸は肝臓に運ばれ、まずピルビン酸へと変えられ、さらにオキザロ酢酸へと変化して、再びブドウ糖へと再合成されます。これを糖新生(糖のリサイクル)といいます。ビオチンはピルビン酸からオキザロ酢酸へと変換される際に働く酵素の補酵素としてその機能を補います。ビオチンが不足すると乳酸からの糖新生がスムーズに進まなくなり、筋肉痛や疲労感などといった症状がでてきます。エネルギー代謝については疲労とビタミン、エネルギー代謝とビタミンにて詳しく解説しています。

| 核酸の合成を促す | ||

遺伝情報は細胞の中にある染色体と呼ばれる部分が担っています。染色体は核酸やヒストンと呼ばれるたんぱく質によって構成されます。核酸には遺伝情報を格納するDNA(デオキシリボ核酸)と遺伝情報の伝達や、遺伝情報に基づきたんぱく質を合成するRNA(リボ核酸)の2種類があります。ビオチンはこのうちのDNAの合成に関わる酵素の補酵素として働き、細胞の合成に関わります。核酸については核酸とは何か、DNA、RNAの違いについてで解説しています。

| 皮膚形成との関わり | ||

ビオチンは皮膚炎予防因子として発見

ビオチンは皮膚炎予防因子として発見されたのがその始まりで、古くから皮膚病の治療に効果があるといわれてきました。現在ではアトピー性皮膚炎の治療などにビオチンが用いられています。アトピー性皮膚炎との関連では、現在様々な研究や報告がなされているところです。

ビオチンとアトピー性皮膚炎との関係

例えば乳幼児のアトピー性皮膚炎ですが、乳幼児はビオチンの産生や吸収がひくいので、ビオチンが不足しやすい状態にあります。ビオチンが不足すると、たんぱく質の合成や免疫機能などが低下するため、皮膚形成がそこなわれて、その結果アトピー性皮膚炎が発症するのではといわれています。現にアトピー性皮膚炎の乳児にビオチンを投与したところ、症状が改善する場合があるといった報告もでています。

ヒスチジンを減らす働き

また、チリやダニをはじめとしたアレルギー物質が体内に侵入すると、ある特殊な細胞が刺激されて、ヒスタミンと呼ばれる生理活性物質が放出されます。ヒスタミンには皮膚の炎症を引き起こす特徴があります。ビオチンはこのヒスタミンのもとともいえるヒスチジンを体外へと排出して、アトピー性皮膚炎の原因となる物質を減らす働きがあります。

世界的にビオチンが重視されている傾向の中、日本ではまだ食品添加物として認められていないため、粉ミルクの中にもビオチンが含まれていません。これが日本の乳児のアトピー性皮膚炎が多い理由なのではといった見方もあります。

※関連コラム >>アレルギーについて

| 脱毛とビオチン | ||

ビオチンはアミノ酸の代謝に関わる酵素の補酵素として働きます。アミノ酸はたんぱく質の材料であるため、ビオチンが不足してアミノ酸代謝が滞ると、毛髪などにも影響がでて、脱毛や白髪といった症状がでてきます。

| 卵白のとりすぎには注意 | ||

卵白に含まれるアビジンというたんぱく質は、腸内でビオチンと結合して高分子の物質となるため、腸管でのビオチンの吸収が妨げられるといった弊害があり、これを卵白障害といいます。このため大量に摂取するとビオチン不足に陥る可能性があります。

例えば動物実験でねずみに大量の卵白を与え続けたところ、脱毛や皮膚炎といった症状がでてきました。人間でも毎日卵を10個食べ続けるといったようにして、大量に取りつづけていると、同様の症状がでてくるといわれています。

ただしアビジンは火を通すことで、形が変化してビオチンとの結合性が薄れてしまうため、加熱調理することでビオチンへの影響を抑えることが出来ます。

| ビオチンの不足要因と欠乏症 | ||

ビオチンが不足する要因

ビオチンの必要量の一部は、腸内細菌で合成、吸収、利用されているので、通常の食生活をしていれば不足することはないといわれています。ただし、過度の偏食や腸内細菌の構成の変化、先天的に酵素の働きがよわい、ある種の抗生物質や睡眠薬を服用し続けているなどの要件がある場合には、ビオチン不足が生じることがあるので注意が必要です。

ビオチンが不足すると?

ビオチンが不足すると、糖質のリサイクルや脂肪酸の合成、アミノ酸の代謝が滞るため、血液中に有機酸が蓄積されてきます。

また免疫機能やコラーゲンの生成が低下して、皮膚炎や結膜炎、脱毛や白髪化、筋肉痛、疲労感、うつ病といった症状がでてきます。

| ビオチンの成人目安量 | ||

ビオチンの1日の目安量は成人男女ともに50μg(マイクログラム)です。12歳以降は男女とも50μgで一定です。11歳以下は体重比や成長因子などをもとに計算して設定されています。過剰症などの報告も見られていないため耐用上限量は設定されていません。

ビオチンの年代別食事摂取基準

ビオチンの年代別食事摂取基準

| 年齢 | 男性(μg) | 女性(μg) | ||||||

|

推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 |

推定平均 必要量 | 推奨量 | 目安量 | 上限量 | |

| 0〜5 (月) | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - |

| 6〜11 (月) | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - |

| 1〜2 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |

| 3〜5 | - | - | 20 | - | - | - | 20 | - |

| 6〜7 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |

| 8〜9 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |

| 10〜11 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - |

| 12〜14 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 15〜17 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 18〜29 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 30〜49 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 50〜64 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 65〜74 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 75以上 | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - |

| 妊婦 | - | - | 50 | - | ||||

| 授乳婦 | - | - | 50 | - | ||||

※参考 厚生労働省発表 日本人の食事摂取基準(2020年版)

各指標の見方について

| ビオチンの多い食品は? | ||

魚介類やキノコ、大豆食品など

様々な効果や効能、働きのあるビオチンですが、どのような食品に多く含まれているのでしょうか。ビオチンが多い食品といえばかれいやししゃも、たらこやまかじき、うなぎ、アサリといった魚介類やマイタケやえのきだけなどのきのこ類、大豆や納豆などの大豆食品などが量も取りやすく、ビオチンを摂取しやすい食品です。

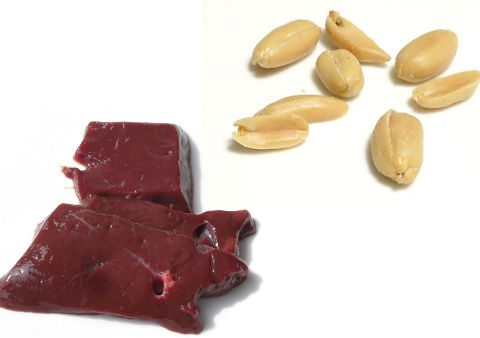

種実類やレバーもビオチンが豊富因

ピーナッツやヒマワリの種などもビオチンの含有量が非常に豊富なので少量でもたくさんのビオチンが摂取できます。レバーもビオチンが多い代表的な食品ですが、ビタミンAも多いため、ビタミンA過剰症の心配も出てきます。こうした食品は取りすぎには注意が必要です。卵もビオチンが多い食品ですが、卵白に含まれるアビジンがビオチンの吸収を阻害してしまうので、こちらも取りすぎには注意が必要です。なお加熱処理すればアビジンの影響は抑えることができます。ビオチンの多い食品についてはビオチンの多い食品・食べ物と含有量一覧で詳しく解説いしています。

|

参考文献

ビタミン・ミネラルBOOK 専門医が教えるビタミン・ミネラル早わかり 日本人の栄養所要量―食事摂取基準 日本人の食事摂取基準2015年版 日本人の食事摂取基準(2020年版) 栄養素の基本がわかる事典 |

ページTOPへ ページTOPへ

|

|

最終更新日 2021/03/26 |

|

since 2003/07/21 Copyright(C)2003 kain All Rights Reserved |

水溶性ビタミン

水溶性ビタミン